- 时间:2024/03/21 | 作者:刘伯坚纪念馆 | 来源:刘伯坚纪念馆 | 点击:148次 | 28人喜欢

89年前的今天,也就是1935年3月21日,他为了理想和信仰,不丧失一位革命者的人格和气节,甘愿放弃生的机会,在狱中与敌人做争锋相对的斗争,誓死捍卫一名共产党人的尊严,英勇牺牲在江西省大余县,时年40岁!他,就是中国共产党早期优秀党员、中国工农红军早期优秀将领、无产阶级革命家,被毛泽东同志称赞为“我党我军政治工作第一人”的刘伯坚。

刘伯坚生平事迹

生是为中国 死是为中国

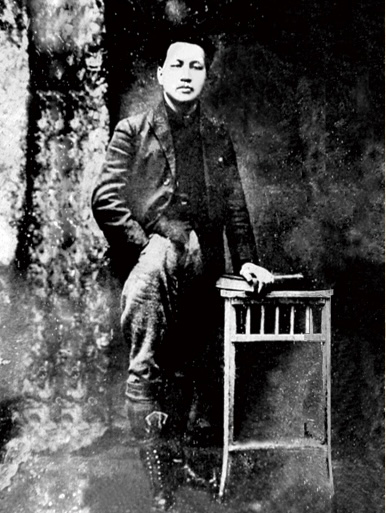

刘伯坚,四川平昌人,生于1895年1月,字毅伯,号铁侠,笔名大野(冶)。先后就读于平昌金斗寨高小、巴州中学、万县师范、成都高等师范学校,他聪颖好学,成绩优异。

1920年,刘伯坚赴比利时、法国勤工俭学,同赵世炎等组建劳动协会,后与周恩来、赵世炎等同志发起和组织了旅欧中国少年共产党,开展工人运动。1922年加入中国共产党,先后任中共旅比支部书记、旅欧总支部第三届书记。1923年,赴莫斯科东方劳动大学学习,担任中共旅莫支部书记和中共旅莫共青团负责人。1926年秋,受共产国际和中共中央委派,回国改造西北军,任冯玉祥部政治总部副主任,同邓小平等同志培训干部,致力北伐战争和国共合作。

大革命失败后,刘伯坚赴沪做党的地下工作。1928年春再赴苏联学习军事,出席了中共“六大”会议。1930年回国,先后担任中国共产党第六届中央委员会总行动委员会委员、中华苏维埃共和国中央革命军事委员会秘书长、中华苏维埃中央军事政治学校政治部主任、中华苏维埃共和国中央革命军事委员会总政治部宣传部副部长和中华苏维埃共和国中央执行委员会委员,同毛泽东、朱德、叶剑英等同志并肩战斗。1931年与左权、王稼祥同志指挥了震惊中外的宁都起义,随即任红五军团政治部主任。1934年中央红军长征时,留任赣南军区政治部主任,积极开展游击战争。1935年3月在江西仁凤、会昌与项英、陈毅等同志分路突围时不幸受伤被俘。刘伯坚在狱中坚贞不屈,视死如归,写下气贯长虹的《带镣行》、《移狱》等英雄诗篇,表现出一个共产党人的高风亮节。

生命最后时刻的家书

铁血英才·家国情怀

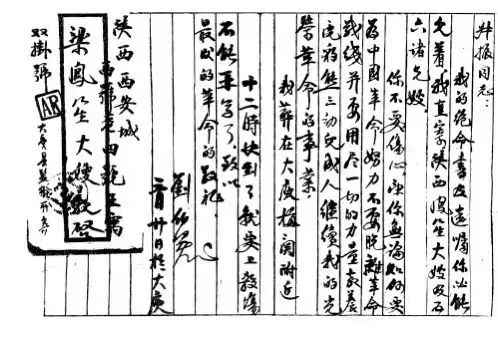

这是刘伯坚在赴敌人杀场前给妻子王叔振写下的家书:“淑振同志,我的绝命书及遗嘱你必能见着,你不要伤心,望你无论如何要为中国革命努力不要脱离革命战线,并要用尽一切的力量教养虎、豹、熊三幼儿成人,继续我的光荣事业,我葬在大余梅关附近,十二时快要到了,就要上杀场了,不能再写了,致以最后的革命的敬礼!——刘伯坚”。

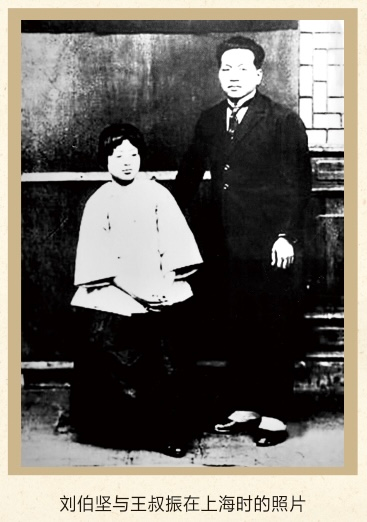

这封家书是刘伯坚在生命最后时刻(1935年3月20日晚)写给妻子王叔振的绝命书,但遗憾的是王叔振并没有收到这封信,因为在同年(1935年)春天,刘伯坚被捕(1935年3月4日)5日后,王叔振已先他一步牺牲在闽西游击区。这封家书也就成了永远也收不到的家书!

这封家书是刘伯坚戴着脚镣手铐写下的,其字迹和平时一样,工整潇洒,方寸未乱,充分显现出一位革命者宁死不屈的平静心态。这短短一百多字,饱含着烈士对未来革命事业的期待、对亲人的牵挂、对个人生死的淡然。充分显示出一位革命者的宽广胸怀、凛然气节,充分体现出一位革命者慷慨就义的决心、视死如归的忠心,以及对革命必胜的信心。

正是因为有千千万万个像刘伯坚一样的革命英雄在那个战火纷飞的年代负重前行、流血牺牲,才迎来了今天的幸福生活。他们是中华民族的骄傲,他们的事迹必将在一代一代华夏儿女中传承,他们的精神必将激励我们不忘来时路,走好新长征,建功新时代!